카드뉴스

알림

KOTI 교통연구원-

# 도로 이용자가 다치거나 사망에 이르지 않도록 제도로써 큰 역할을 하는 교통안전정책! 교통안전정책 변화와 국가의 경제·사회적 위상이 어떤 관계가 있는지 자세히 알아볼까요?

# 먼저 교통안전 선진국의 정책 히스토리를 살펴보면, 1970년대 네덜란드에서 시민들이 주거지역의 자동차 제한 운동을 하며 최초로 시작되었습니다. Delft 시는 골목길에서 보차 혼용 원칙을 적용하되 통과차량의 속도를 보행 속도로 규제하였는데 이것이 76년 네덜란드에서 법제화된 Woonerf의 출발입니다. 또한 “Stop de Kindermoord(어린이 사망 그만)” 시민운동도 시작되었습니다.

# 1980년대 유럽은 1970년대 시작된 Woonerf와 같은 지역 중심 자동차 제한을 넘어서 도시전반적인 속도 관리의 문제에 관심을 갖게 되었습니다.

-덴마크: 교통정온화 기법을 도시 전역 도로에 적극적으로 도입.

-프랑스: 1985년 자동차와의 사고에서 보행자의 민사 책임을 면하게 하는 Badinter 법 제정(이후 2002년, 모든 유럽 국가에 적용)

-독일: 주거지역에 속도 30존을 도입(1990년 독일 도로교통법에 이를 반영)

# 1997년 스웨덴은 “Vision Zero”(교통사고로 사망자와 중상자가 발생하는 것은 극히 비윤리적이며 공공이 이러한 사고가 일어나지 않도록 적극적 정책을 펴야 한다는 개념)를 제안하였고, 2019년 유럽연합 정부는 교통사고 사망자 수를 0 수준으로 감소하는 “Vision Zero”를 위해 회원국들이 노력할 것을 요구하였습니다.

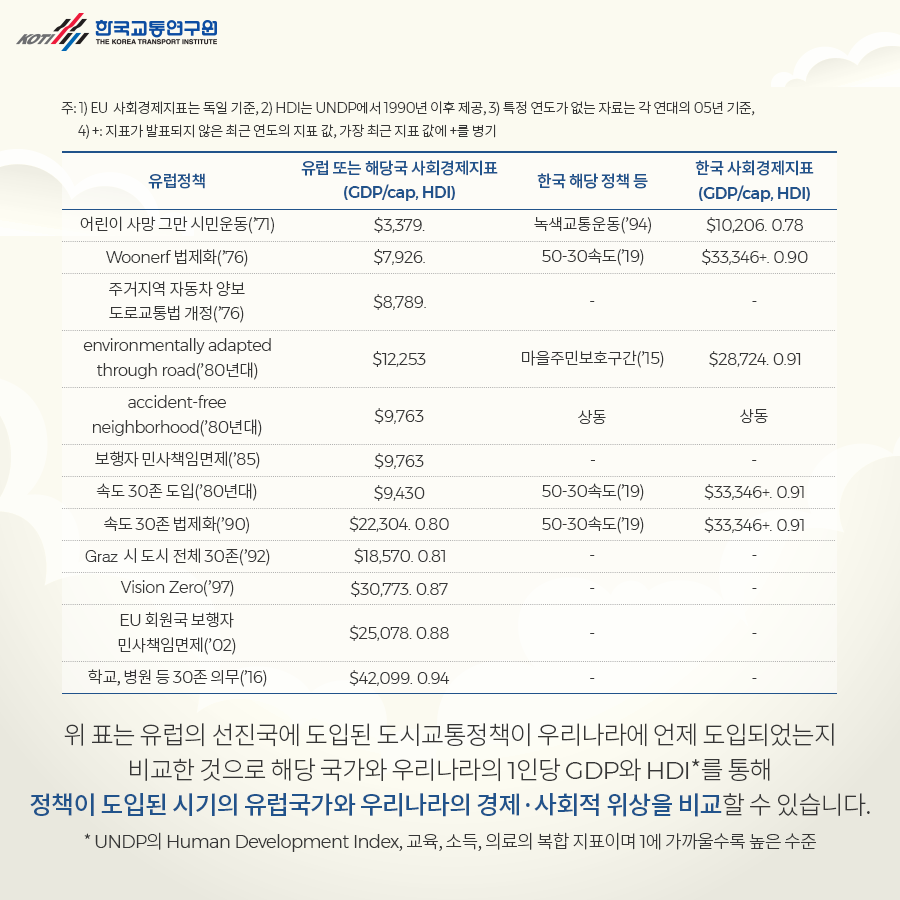

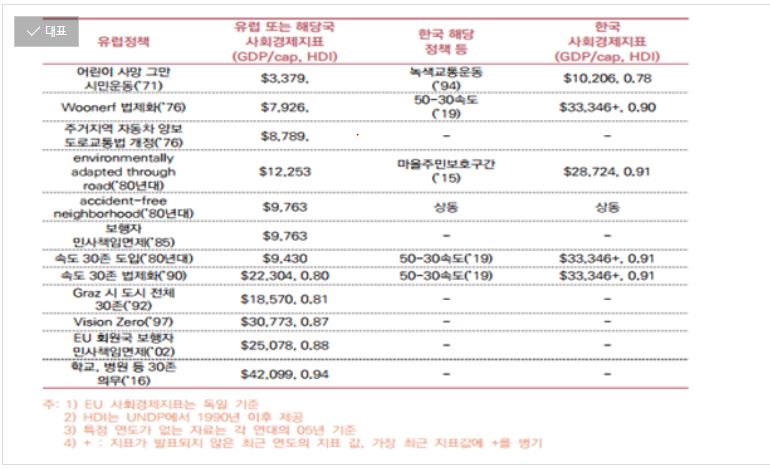

# 위 표는 유럽의 선진국에 도입된 도시교통정책이 우리나라에 언제 도입되었는지 비교한 것으로 해당 국가와 우리나라의 1인당 GDP와 HDI*를 통해 정책이 도입된 시기의 유럽국가와 우리나라의 경제·사회적 위상을 비교할 수 있습니다.

* UNDP의 Human Development Index, 교육, 소득, 의료의 복합 지표이며 1에 가까울수록 높은 수준

# 유럽의 국가들이 강력한 속도관리 정책을 도입한 시기: 1980~1990년대(1인당 GDP: 10,000~20,000 USD 사이) 우리나라에 도입된 시기는 유럽과 20~30년 정도의 차이를 보이며 경제적, 사회적 수준은 유럽에서 유사 정책이 도입된 시기보다 매우 높은 1인당 GDP 30,000 USD, HDI 0.9 수준인데요, 이는 우리나라 시민의 높아진 생활수준에 삶의 질을 높이는 공공 정책이 미처 따라오지 못한 것으로 볼 수 있습니다.

# 보통 국가의 경제력이 올라가면 교통사고 사망자 수는 반비례하여 줄어드나, 우리나라는 이 관계에서 벗어나 있습니다. 우리나라 국민의 대다수가 도시에 거주하며 치명적 교통사고 또한 도시부에서 발생하는데요. 따라서 도시부 속도관리 정책이 유럽 선진국에서 보다 매우 늦게 시작된 것이 이러한 차이의 원인이라고 추측할 수 있습니다.

# 5030 속도관리 정책이 도로교통법 개정으로 2021년 4월 17일부터 전국에서 시행되었습니다. 제한속도 하향에 불만을 가지는 시민들이 있을 수 있지만, 이제라도 교통안전에 대한 적극적인 정책 확대로 경제선진국에 걸맞는 교통선진국으로서의 모습도 갖춰야 할 것으로 생각됩니다.

* 해당 카드뉴스는 한국교통연구원의 koti 교통사고 제로화 브리프 vol.8 no.1 중 ‘교통안전정책 변화와 국가의 경제‧사회적 위상’를 일부 수정·보완한 뒤 제작하였습니다.

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로

“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

현재 페이지 정보에 대해 만족도 의견을 남기시려면 로그인해주세요.